『ランス03』レビュー 正直おすすめできない作業作業RPGだった。(9417文字)

1)なぜランス03はこんなにも作業ゲーなのか

『ランス03 リーザス陥落』(以下ランス03)をプレイしたものの、序盤から終盤までひたすら「作業」感の強い作品だった。楽しむとは縁遠いゲーム設計であり、面白いか?と聞かれれば面白くないと答え、おすすめできるか?と問われればおすすめできないという返事になる。

こうなった最大の原因は「自由がない」ことに尽きると思う。

本作はRPG+ADVと銘打たれており、ストーリーに沿いながらカード形式のダンジョンを探索し敵と戦うシステムを採用している。つまり①ADVパート、②コマンドパート、③MAP移動パート、④ダンジョン探索パート、⑤バトルパートによって『ランス03』は形作られている。

①ADVパート

②コマンドパート

③MAP移動パート

④ダンジョン探索パート

⑤バトルパート

RPG特有のアイテムを買って戦闘員を強くしたり、"伏せカード"によってダンジョン探索の危機感があがるなかクリアする喜びがあったり、もちろんランスシリーズ特有の"おしおき"も豊富ではある。

一国が敵国に陥落し助けを求めてきた女忍者にセッ久を強要しさらには金欲しさにしぶしぶ協力しながら縦横無尽に大陸を駆けまわった果てには魔人との最終決戦が待ち構えているストーリーは(そこまでいいわけではないが)悪くはない。ランスらしいお話であり、スカッとする気持ちよさがある。

しかし、やはり自由がない。

本作はどこまでも「一本道」であり、課題Aが終わったら次の課題Bをやってくれ。課題Bが終わったら課題Cをやってくれという指示の元プレイヤーは淡々と与えられた業務をこなしていくだけだ。

聖武具を買い戻さなければいけない→お金がないのでギルドクエストを受けなければいけない→リスの洞窟へ行かなきゃいけない→聖武具がローラに買われてしまったので自由都市カンラに行かなければいけない→……

といった具合にランスを最大目的「リア(&リーザス国)救出」に到達させるために小目的をひたすらこなしていき、かつそれ以外やることがない。これが本作の作業感を高めている最大原因だろう。

MAP上の都市/ダンジョンは最初から全て解放されておらず、特定の課題が終わるごとに1つ1つ開かれていく。このことも定められている線路上を歩いている印象を強くさせ、また移動できる場所が増えれば増えるぶんだけ楽しさが増すかと思いきや、そうはならない。

プレイヤーは自発的にストーリーを進行させる自由は与えられているし、MAP間の移動だって(一部シーンを除いて)自由に決定できる。しかしだからといって寄り道するようなダンジョンははにわ神殿しかないし*1、そのはにわ神殿だってクリアできるコースは簡単にクリアできるものの一つ上のレッドやスーパーコースは戦略性で踏破するのではなくストーリー進行で増えるPTメンバーを揃えつつレベルを格段に上げて挑まなければいけないため「たまに行ってみようかな」となりがちで積極的に挑戦するようなダンジョンではなくなっている。

またストーリー上レベルを上げなければ勝てないボスは(魔人ノス戦以外)存在せず、このため無理に一度踏破したダンジョンに潜り地道なレベル上げをする必要性はないし、バトルスキルも頑張ってお金をためて買う理由もなくなっている。集めてみたいアイテム(=徳用電池)も終盤以降に限られており、つまりほとんどのシーンにおいてプレイヤーは「ストーリーを進める以外にやることがない」のである。

仮初の自由はあるが、無価値な自由さにしかなっていない。インセンティブが常にシナリオパートにしかなく、インセンティブの使い方(あるいはその概念が希薄)なため本作はただただ与えられた業務をこなす "お使いゲーム" 。

…これでは、プレイヤーは『ランス03』を遊んでいるのではなく、"遊ばされて"いる傀儡のようでさえある。

(こんなふうに指定されたMAPを(遠回しに)行かされ、かつそこ以外行く所はほぼない)

またダンジョン探索パートで「シナリオ進行するためのカード」が随所に配置されることがあり――触れると強制的にADVパートに切り替わる――ダンジョン探索の楽しさ、バトルパートの楽しさを阻害することも多々あった。

思うに本作はストーリーを駆動させるためのRPGでしかないのでは?

これならば、「ランスを最大目的に到達させるために小目的をひたすらこなしていき、かつそれ以外やることがない」「RPGの楽しさを阻害するような探索パートの導入」も頷ける。これらは、どこまでもどこまでもお話を進めるための従属物にすぎないのだろう。

私は本作を面白いゲームだとは思わないし、この点でもって誰かにおすすめしたくなる作品ではないと評価する。

2)ランス「らしさ」とはなにか?

ランスらしさとは何か?――私は「征服」と「侵犯」の2つで成り立っていると考える。

征服というのは他者を自分の支配下に置くことであり、極論、思い通りに相手を動かすことである。皿を舐めろと命令すれば相手は皿を舐め、持ち金を寄越せと言えば両手いっぱいに有り金を差し出し、死ねと願えば躯に変わる。

侵犯というのは他者を犯すことである。これは交接に限らず、相手の心や大事なものといった精神的な侵犯も含まれる。相手が気に入っているぬいぐるみを切り裂き、相手のトラウマをほじくり返し、相手が執着している要職の立場を脅かしたりする。権利を取り上げることもあれば、他者の領域にずかずかと踏み込んでいくこともある。

これをランスに置き換えるとこうなる。

下半身が昂ぶればシィルの都合などお構いなしに処理をさせ、かなみの弱みにつけ込んで交接を強要し、美しい女性は全て自分のものと叫んでは相手の許可無く無理矢理支配しようとする。気に入らなければ問答無用で番兵をぶち殺しもするし、気に入れば店や城など自分のものにしようとする。思い通りにならなければ思い通りになるよう謀略を駆使し障害を蹴り飛ばしていく、それがランスという男だ。

だからこそ常にやることが決まっているぶん彼は決断が早いし、決断したことは何が何でも実現させる。逆に「決断を後回し」にするときは、その決断が「現時点」で不利になるか、あるいは見込めるものが目減りする時になりがちだ。

『ランス03』であれば自由都市Mランドのさよりさんは「イヤなことがあったら夫の後を追います(自殺します)」と言うことで、可愛い女の子が目の前で死ぬという後味の悪さに耐えかねランスは襲うことをやめた。これははにわ大神殿にいるコリンも同様で、無理に襲っても利するものが少ない(or損害が大きい)と判断するとランスは行動を躊躇うのである。

『戦国ランス』であれば現魔王・美樹を襲うときに選択肢がでて襲うと死に直結しGAMEOVERになる。このため普段のランスならば美樹を襲うのだが、襲ったあとの未来を知っているプレイヤーの介入によって「いろいろ理由をつけて美樹を襲わないランス」という構図が出来上がる。これも(メタ的ではあるが)決断が不利になるため後回しにした例と言っていいだろう。

そんなふうにランスらしさというのは「征服」と「侵犯」の2つによって編み上げられていると考える。物理的・精神的に他者を屈服させる。これらが明確に表れていると「ランスらしいな」と思うのではないだろうか。

しかし『ランス03』はこれらが徹底されておらず、ぼやけた印象を受けた。特に顕著だったのはローラから聖武具を返してもらうため偽ウーくんを仕立てあげた時だ。

いつものランスならば四の五の言わずローラをしばき上げひいひい言わせた後、迅速に聖武具を奪っていくだろう。これは俺様のもんだ!と言わんばかりに。もし仮にそういった征服的行動を取らないならば、取らないなりの理由もあると思えば特にない。決断を後回しにするだけの「ローラを無理矢理襲えない事情」とか「ローラから無理に聖武具を奪ったら損害がでる理由」などあるわけでもなく、なぜか、しぶしぶ偽のウーくんを引っ張ってくるのは疑問だ。

あのとき「偽ウーくんを仕立てる」理由はないし、暴力で解決できるシーンで暴力で解決しないのはランスらしくはないだろう。

またリス森・酒場問わずローラとの口喧嘩に「押されて」二の句を告げなくなっているランスというのは違和感でしかない。あの傍若無人な男があの程度の口喧嘩で負けるか? 例え口で圧倒されてもそのあとなにもせずぐぐぐと唸っているだけに留まるか? むしろ頭にきてローラを襲うのがランスではないか?

そんなふうに、疑問を覚えるシーンはいくつもある。

ただ本作は1991年に発売された『RanceⅢ』のリメイク版であることで(私はやってないのでなんとも言えないのだが)過去作のストーリー強制力が働いたのかもしれないし、私のランス像が『鬼畜王ランス』『戦国ランス』で育まれていることがこういった違和感に繋がったのかもしれず、初期のランス像とはこういうのもので後続作のイメージで判断するのは妥当ではないのかもしれない。

それを踏まえても、私にとって『ランス03』は "ランスらしくなさ" を感じた作品ではあった。全体的にランスらしくはあるものの、徹底されていはないという印象だ。

3)レベルを上げなければ勝てないRPGの是非

『ランス03』はキャラクターを選択するのではなく、キャラクターの「スキル」を選択して、その時々でシーンに応じたパーティーを作っていくRPGだ。

通常技・魔法技・爆裂技のバトルスキルに加え、味方の攻撃力を上昇させるデバフや回復スキルもあり、かつ制限されたスキル枠内でどういう戦闘を展開させるか?を考える楽しさがある。

しかしその戦略的な楽しみは、ごり押しで勝てる敵によって減退してしまう。何も考えず殴っているだけでストーリー進行上の敵は倒れていくので、戦略もなにもない。

もちろん「魔法技無効」「通常技無効」といった耐性持ちモンスターもいるので、それを避けるようにパーティメイクする必要はある。だがそういった単純な戦略性しか求められないのはバトルパートの楽しさを充分に引き出せていないことにも繋がっている。

またごり押しで勝てるということは、ごり押しでなければ勝てないことも意味する。ストーリー上の敵はいいのだが、はにわ神殿、TOWERあたりになるとパーティメイクではなく「レベル」といった単純な要因によって勝負が決まることが多い。多すぎる。

ハニーキング、TOWERにいるウルンセル天などは相応のスキルを設定してから挑まなければいけないものの、しかしそうしたことを踏まえても結局はレベルなのだ。全員50v超えでかつスキルランクを6にしてようやく勝てる……そんな何にも楽しくない戦闘がここにはある。

そしてそこまで準備した上で彼らと対峙した場合、手に汗握る、死ぬか生きるかの一勝負感は全然なく全くこれっぽちもなく、「勝てるな」と思えばそのまま勝ててしまう。プレイヤーのプレイスキルの比重を低く見積もる――レベルをあげれば勝てる――RPGというのは大抵こうなりがちだ。

つまりプレイヤーははにわ神殿・TOWERを踏破するためには地道なレベル上げこなさなければならず、二重の意味で本作は作業ゲーなのである。

4)どこにエ口スが生まれるのか

美しい女性に欲情をぶつけることに喜びを見出す男性は多かろう。けれど醜い女性に欲情をぶつけることに嫌悪する男性もまた同じくらいに多いだろう。できるならば醜女よりも美少女とセッ久がしたいはずだ。

では、なぜそう考えるのか?

思うに「美しいものを汚す」ことに男性はエ口スを感じるのではないか。綺麗で麗しいものを自らの手でぐちゃぐちゃに壊し、犯していく。美しいからエ口いのではなく、美しいものを汚していく過程がエ口いのである。セッ久という行為自体が、相手を汚す行為ということでもある。

だからキモオタが美少女JKと☓☓するジャンルは一定数支持されるし、オークが女騎士を☓☓するジャンルもそういうことになる。美しいものを汚す、美しい人が醜い存在に汚されることに価値を見出しているからだろう。

それは身体的な美はもちろんあるが、精神的な美も含まれる。

オークと女騎士の例でいえば「騎士」という高潔な精神を備え、自立と倫理を育んできた人間の心を少しづつ壊していく。最初は「くっ、殺せ」と抗っていた女騎士が快楽におぼれ最後にはアヘ顔ダブルピース。美しかった精神を汚すこと、これに欲情するのだとしたらこれもまた男性的なエ口スに他ならない。

しかし逆はない。汚れているものを汚すことに価値は見出されないはずだ。

先に醜女には男性は欲情せず可能ならば交接は避けたいだろうと言った。というのも醜女というのは既に「汚れている」ので「汚れているものを汚す」ことに価値が見出だせず、見出だせないからこそそこにエ口スは発生しない。オーク(♂)がオーク(♀)とやっている姿で興奮する人間はごく少数だろうし、キモオタがキモオタとやってるところを見たいかと言われればそうではないだろう。故に"非美人"は交接の相手として相応しくないと考える傾向が男性にあると思うのだがどうだろうか。

魔物におしおきシーン。

何が言いたいかというと、『ランス03』の一瞬で終わる魔物への"おしおき"や、シーンの半分以上が場をあたためずただただ腰を打ち付けてフィニッシュするのはランス自身がそういうセッ久で――相手の身体と心を汚す(侵犯)ことができれば――十分満足できるからなんだろうなと思うと同時に

あの薄いといって過言ではないシーンでプレイヤーが満足できるのであれば、男性にとってセッ久というのは本作のランスのように「征服」と「侵犯」であり――自分の支配下に置き、侵していく――からこそ美しければ美しい者ほど記号的な交接にも欲情できるし、即物的で一瞬で終わるセッ久シーンでも昂ぶる、のかなと考える。*2

5)手間のかかるシステムの是非

「セーブ&ロード」「パーティメイク」時において本作は一手間かかるようになっている。そして手間がかかる意義が見出だせいため冗長な感じが否めない。

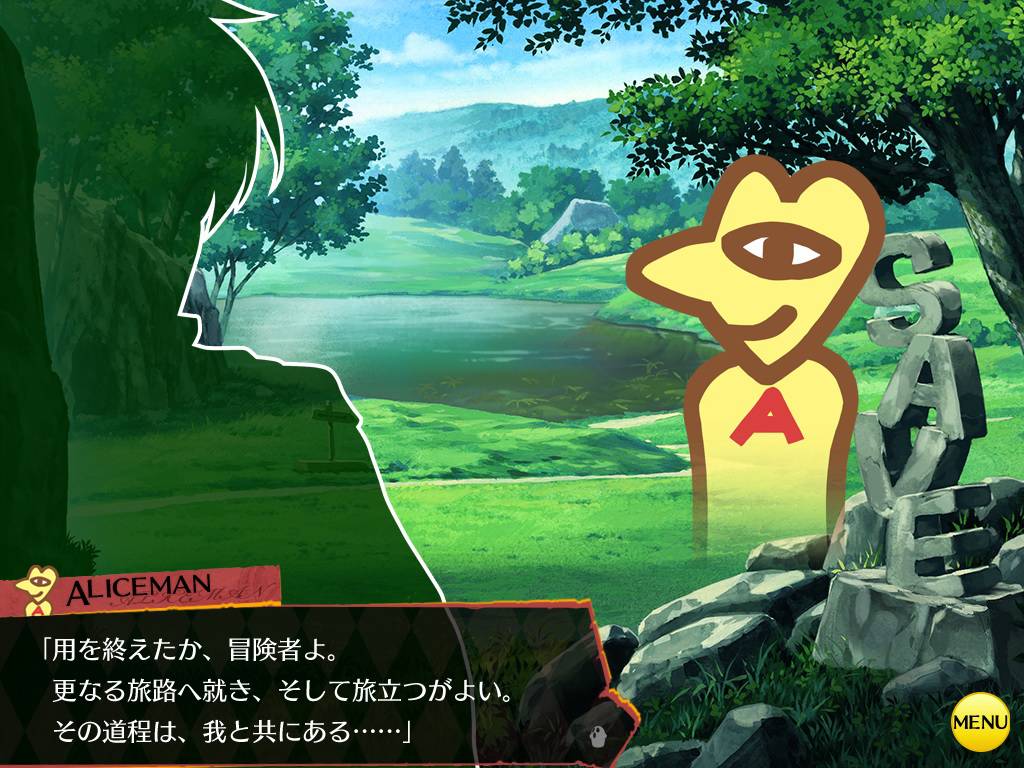

具体的に言うと、セーブ&ロード時には必ず下記画像の「ALICEMAN」(黄色い生物)が登場し、「よくぞ来た」となにやら喋り出す。はじめの一回くらいならば気に留めることもない演出ではあるものの…

コマンド画面で「セーブの碑」を選択しなければセーブできない。

①セーブ時のALICEMAN

②ロード時のALICEMAN

だが、セーブ&ロードというのは何度も行う行為だ。その度に黄色い生物が現れ一言申すこの作りは、ただただ迷惑である。 プレイヤーは迅速にゲームデーターを保存したいのに、なぜ聞き飽きたセリフを何度も何度も何度も聞かなくてはいけないのか?

ALICEMANの存在に何かしら意味を持つのだとしたら、ここの印象は違ってくるのだけど、最後までプレイしても結局彼は「よくわからない生物」という立ち位置のままだった。無意味なキャラクターが無意味な言葉を発しプレイヤーの行為を阻害してくるのは、一言いって「邪魔」である。

こういった邪魔な演出がプレイの快楽を損なう一端になっている。

またスキルを選び変えるパーティメイク時においても、手間がかかるようになっている。

パーティメイクの頻度は多く、その度に「キャンプを開く」→「パーティー編成」→「スクロールでキャラクター一人一人を選ぶ」→「クリックでスキルを選択&除外」といった4行程を踏まなければいけない。

ただこれはゲームにおける「制約」の役割もあるのかもしれないので、一概に悪いことではないとも思っている。

というのも、簡単にスキルを選び変えられない構造を持つとプレイヤーはそれだけでパーティメイクを「躊躇う」ようになる。クールタイム状態のスキルは戦闘になんら働きかけないため、本当ならば奥に閉まってぴかぴかのスキルを出すほうが戦況は有利になるのは誰でも判っている。

しかし手間のかかるシステムによって「クールタイム状態に陥ったスキルで戦闘に挑む」状況を生み出しやすくなっていくのである。フェリスの"薙ぎ払い"、魔想志津香の"白色破壊光線"がCTになってもそのまま出していた人は多いはずだ。

これが「制約」だ。プレイヤーは戦闘を有利に進めたいにもかかわらず、有利に進めない状況を「システム」によって創りあげられていることが伺えるだろう。

ただし、パーティメイクに制約をかける必要性があるのか?は議論の余地がある。

ゲームにおける制約は「楽しさが増す」場合にのみ許容されるものだと思っている。例えば『戦国ランス』であれば1ターンに2回しか行動できない(=制約)にも関わらず、他国を攻め落としたいし、内政をして国力をあげたり、仲間を増やしたりとやりたいこと(=欲求)はごまんとある。この制約と欲求がせめぎ合う状態が、次ターンの"引き"になりあれよあれよと時間を投入してしまうのだ。それがとても楽しい。

しかし『ランス03』はパーティメイクにおける制約が楽しさを引き出すようにはなっておらず、面倒くさいだけになっている。これでは制約というよりは制限といったほうが正しいかもしれないってくらいに面倒くさいだけになっている。(大事なことなので2回言う)

ならばいっそのこともっと簡略化して――パーティメイクに必要な4行程を2行程にする等――ばんばんスキルを入れ替えるようにした方がバトルパートはもっと楽しくなるのではないだろうか。

以上を考えていたらもしかしたら本作では「制約」の概念なんてなくただの「制限」としか捉えていない可能性が浮かび上がってきたがさて。

6)結局、ボイスOFFでプレイしてしまった

最初の5分くらいはボイスをONにしていたものの、リアの声、レイラの声、シィルの声に違和感を覚えOFFにしてしまった。

ストーリーが進むにつれ魅力的なキャラクターが増えていくと「どんな声なのだろう?」と気になりちょくちょくONにするものの、どれもこれも声とキャラのハマり具合が抜きん出ている存在はいなかった。むしろコレジャナイ感の連続。

中盤以降は諦めモードで常時OFFでプレイしていたくらいに、全体的に私にはボイス合わなかったなーという感想だ。ランスシリーズ初のフルボイス作品だというのにその恩恵をあまり得られなかったのは単純に悲しい出来事だと思う。

ただ、サテラさんとウィリスさんは好き。

このことから私の脳内音声と実際に具体化された音声による「齟齬」の許容値って大分少なめな気がしてきた。

7)イラスト可愛いー!

本作を買った動機の大半が「イラストが可愛いかったから」と言ってしまうくらいに、いい絵ばかりである。オッサンも子供もメカも細かく描かれており、立ち絵を見ているだけで幸せになれる。

特に魔想志津香は……いいよね……。この全体のカラーリングが「緑」なのが私の感性にびびっとくる。「緑」は強者のカラーリングなので志津香の魔導の資質と強気な性格によく合っていると思う。そういえばランスも緑だったか。

あと女性の視覚的なやわらかさがたまらない。ふにゃふにゃっとした感じがいい。肉の描き方がいいのである。

総評

カード型ダンジョン、スキルの組み合わせで戦略が広がるバトルは(単体で見る分には)楽しかった。

しかし本作は「ランスを最大目的に到達させるために小目的をひたすらこなしていき、かつそれ以外やることがない」作業ゲーに成り下がっているのがマイナスである。ストーリーを駆動させるためのRPGでしかないため、RPGの楽しさがストーリーに押し潰されてしまっているのだ。

目的と手段の「あいだ」をプレイヤーが自由に決められる(あるいはそういう気持ちになれる)『鬼畜王ランス』。目的と手段の「あいだ」が実質決められている『ランス03』。これらはゲームシステムが違うので単純に比べることは難しいが、前者の開放感に比べ後者の窮屈さは歴然である。別段『鬼畜王ランス』がすごいと言いたいわけではなく、この比較によって両作品の「自由度」の違いを目視して欲しいのである。本作の中心軸が例え「ストーリーの比率が大きいRPG」だったとしても、ここまでプレイヤーがストーリーを進めるための機械にしかなっていないのは頂けないというお話だ。

またバトルパートは戦略で勝つものというよりは「レベルを上げて殴るRPG」なので、魔人ノス、ハニーキング、ウルンセル戦に挑むためにはダンジョンに潜ってひたすらレベル上げする必要性が出てきてしまうのも最悪である。「レベル上げが楽しくなるギミック」――つまり苦痛を→楽しさに変換する仕組み――が搭載されているならば、レベル上げに悪印象は持たずむしろここの評価は逆転するだろう、がそういった事もなされていない。私が苦言を呈しているのは要素ではなく、その要素が「苦痛になっている」部分なのである。

この2点によって『ランス03』はいっそう作業感の強いゲームとなってしまったし、私が本作を低評価にする主な理由である。そして(5)で語ったように「手間のかかるシステム」もまた(瑣末ながら)低評価に影響を与えている部分だと明記しておく。

逆にこの3つは

- ランス「らしさ」とはなにか?

- どこにエ口スが生まれるのか

- 結局、ボイスOFFでプレイしてしまった

私の嗜好が大きい部分だと考え、マイナスにならない要素だと判断した。逆に人によってプラスに働くものだと考え擬似客観視ではその分評価を上昇させておこうと思う。(イラストの良さはもちろんプラスに入れ込んである)

以上だ。

私的満足度:★★★(3.3)

擬似客観視:★★★(3.7)

▼DMMダウンロード版

ランス03 リーザス陥落

ランス03 リーザス陥落

7,344円

ギャルゲー・感想レビュー

世界は私達を愛してくれないし、私達は世界を愛すわけじゃない。(明日の君と逢うために~ざくざくアクターズ感想②)

やや強引なストーリーだが心地よい『fault milestone one』の購入経緯+感想レビュー(6303文字) -

アルカディアの灯火―らくえんはあるよ ここにあるよ―(感想レビュー)